色彩心理学の基礎と性格の関係について徹底解説2025/04/01

「色彩心理」の分野は色彩検定のテキストでも扱うページ数は少なく、一般的な「色彩学」に比べるとまだまだ認知が十分とは言えません。

しかしながら、「購買意欲を高める色」や「ダイエットに効果がある色」など、色彩心理への関心は高まってきているため、もっと詳しく学びたいと考えている方は多いでしょう。

この記事では、色彩心理の歴史や色の効果に、性格との関係についてご紹介していきます。

- 1.色彩科学と色彩心理の歴史

- 1.1.ニュートンの分光

- 1.2.ゲーテの抽象的連想

- 1.3.色彩の具体的連想(日本色彩研究所)

- 1.4.色彩の抽象的連想(日本色彩研究所)

- 2.色彩の基礎知識

- 3.色彩心理の効果を色別に解説

- 4.色彩心理と性格の関係

- 5.色彩心理学を実践に使うカラーマーケティング

色彩科学と色彩心理の歴史

万有引力の法則を発見したことで有名なニュートンは、物理学者として色に関する研究も行っています。「赤は長波長であり青は短波長である」という物理的な側面からみた色彩科学はニュートンから始まりました。

ニュートンの分光

|

赤 |

黄 |

緑 |

青 |

|---|---|---|---|

|

長波長 |

中波長 |

中波長 |

短波長 |

|

680mmあたり |

580mmあたり |

520mmあたり |

480mmあたり |

そしてその約100年後、詩人であり自然科学者のゲーテが著書『色彩論』(1810)の中で、「色の抽象的連想」に言及しています。これはニュートンの物理的な色へのアプローチとは異なり、心理的な側面からのアプローチと言えます。

ゲーテの抽象的連想

|

赤 |

黄 |

緑 |

青 |

|---|---|---|---|

| 圧倒的な力 | 光に近い色 | 現実的充実 | 遠ざかっていく |

| 高貴な威厳 | 明朗快活 | 平面 | 寒い |

| 優美 | 心地よい | やすらぎ | 魅惑と沈静 |

ゲーテの色彩心理の研究は日本色彩研究所が1965年に行った色彩の具体的連想、色彩の抽象的連想調査に繋がっています。

色彩の具体的連想

(日本色彩研究所)

|

赤 |

黄 |

緑 |

青 |

|---|---|---|---|

ポスト ポスト |

ひまわり ひまわり |

山 山 |

空 空 |

| 消防車 | 光 | 茂った木 | 海 |

| いちご | バナナ | ピーマン | 清涼飲料水 |

色彩の抽象的連想

(日本色彩研究所)

|

赤 |

黄 |

緑 |

青 |

|---|---|---|---|

| 勝利 | 明朗快活 | 自然 | 静寂 |

| 情熱 | 若さ | 調和 | 知性 |

| 愛情 | 喜び | 平和 | 冷たい |

| 反抗 | 注意 | 親切 | 理想 |

色彩の基礎知識

色の三属性とは

その物差しは「色相」「明度」「彩度」の3つがあり、この3つを合わせて「色の三属性」といいます。すべての色はこの三属性をもとに表わすことができます。

色相とは

「赤」「黄」「緑」「青」などがあります。

ピンクは赤のグループ、水色は青のグループというように、色相によって大きく分類できます。

色相環とは

ある色の反対の位置にある色が最も色相が離れた色になり、この色を「補色」といいます。

明度とは

最も明るい色は「白」、最も暗い色は「黒」。

同じ色相の色でも、明るい色もあれば、暗い色もあります。

明るい色のことを「高明度」、暗い色のことを「中明度」、中くらいの明るさの色のことを

「中明度」といいます。

彩度とは

「鮮やかな」「鈍い」などの修飾語で表します。

同じ色相で同じ明るさを持つ色でも、鮮やかな色もあれば、くすんだ色もあります。

鮮やかな色(色みが強い色)を「高彩度」、おだやかな色(色みが弱い色)を「低彩度」、

その中間を「中彩度」といいます。

有彩色・無彩色とは

色相が感じられない色、白・黒・グレーを「無彩色」といいます。

暖色・寒色とは

青緑・青などの冷たく感じられる色のことを「寒色」といいます。

中性色とは

トーンとは

トーンで色を分けると、「鮮やかな色」「濁った色」「明るい色」「暗い色」

「うすい色」「濃い色」という風に、色相が違っても明度や彩度が似ていれば、

見た目の印象やイメージは共通します。

トーンは色のイメージを表現する際に便利な考え方で、配色の現場でもよく使われています。

加法混色とは

青(ブルー)で、様々な色がつくり出されています。

3色を混色していくと、できた色は元の色より明るくなっていき、3色を均等に混色すると白になります。テレビやパソコンのモニタは加法混色によって色が再現されています。

減法混色とは

シアン・マゼンタ・イエローで、様々な色がつくり出されています。

3色を混色していくと、できた色は元の色より暗くなっていき、最終的には黒くなって

いきます。印刷では減法混色によって色が再現されていますが、黒がはっきりと

表現できないので、K(ブラック)のインクを加えたCMYKで再現しています。

色彩心理の効果を色別に解説

人間は、色によってさまざまなものを連想したり、ある一定の感情を呼び起こされたりします。

それらは、時代や地域性に左右される場合もありますが、一方で一定の規則性をもっています。

色には人間の感性に直接的に働きかける特質があります。

たとえば、赤は炎、緑は自然のような現実のものにつながる具体的連想があると同時に、

赤はエネルギッシュ、緑は豊かさのような抽象的なイメージもあります。

抽象的イメージの中には、感情的概念と感覚的概念があります。感情的概念は喜怒哀楽、

感覚的概念は、寒暖感や軽重感などがあげられます。

色の持つイメージを知って上手く使いこなせるようになれば、見る人に伝えたいメッセージを誤解なく伝えることができます。

-

黒の色彩心理

高級な、洗練された、男性的、陰気な、不安

黒を効果的に使用すると、高級で洗練されたイメージを演出できます。一方で、空間に黒を多用しすぎると圧迫感を感じさせる場合もあるので、使用量には注意が必要です。

-

赤の色彩心理

情熱的、派手、愛情、華やか、目立つ、興奮、怒り、爆発

赤が顧客の購買意欲を掻き立てることはよく知られています。ただ、店舗内に赤が多すぎる場合、顧客の苛立ちやクレームの発生しやすさにつながるので注意しましょう。

-

オレンジの色彩心理

陽気な、外向的、楽しい、親しみやすい、うるさい

オレンジは、陽気で親しみやすい印象を与えることができます。その一方で、使用するシーンによってはうるさく感じてしまう場合もある色です。

-

紫の色彩心理

神秘的、高貴な、個性的、下品な

紫を使用すると、高貴さやこだわりを印象付けることができます。反面、個性的な色なので人によっては受け入れられにくいことがあります。

-

ターコイズの色彩心理

洗練された、アンチルールな、創造的な、新規性のある

ターコイズを効果的に使うと、洗練されたおしゃれなイメージになります。ただし、青と緑の中間色ということもあり、はっきりした色を好む顧客にとっては敬遠されることも。

-

黄色の色彩心理

明るい、若さ、愉快、子どもっぽい、注意

黄色は楽しく明るい気分にさせる色で、春をイメージした商品や子ども向きの商品などに向いています。黒と組み合わせると「危険を知らせる」主張の強い色になります。

-

グレーの色彩心理

都会的な、中立的な、地味な

グレーは主張が強すぎない色なので、他の色と組み合わせるとその色を引き立たせる効果があります。反面、使い方によっては地味な印象になることも。

-

水色の色彩心理

優しい、清潔感、品のある、みずみずしい

青空をイメージさせる水色は、比較的万人受けするので使いやすい色です。その分、顧客に強烈な印象を残したりインパクトのあるアピールをしたりしたい時には向いていません。

-

ピンクの色彩心理

優しい、かわいい、女性らしい、頼りない

桜の花びらを連想させるピンクは、優しい癒しの印象を与える色です。ただ、頼りなく感じさせることもあるので、ビジネスシーンには不向きな時があります。

-

茶色の色彩心理

伝統的、保守的、信頼感、古ぼけた

革製品からイメージされるように、茶色を使用すると伝統的で信頼感ある印象を与えることができます。一方、保守的な印象になるのでつまらなく感じられることもあります。

-

青の色彩心理

知的な、静寂、冷静な、悲しみ、憂鬱

青という色は、過去の嗜好調査でも万人から好かれやすい色という結果が出ています。嫌われるリスクが少ない一方で、真面目でおもしろくないといった印象に映ることもあります。

-

緑の色彩心理

安全な、豊かさ、自然な、健康的、未熟な

植物をイメージさせる緑は、安全で健康的な印象のため人をリラックスさせる効果があります。ただ、穏やかな色なので印象に残りづらいというデメリットもあります。

-

白の色彩心理

清潔な、新しい、シンプルな、味気ない

医師や看護師の白衣のように、白という色は清潔なイメージを与える色です。ただし、真っ白すぎると潔癖で近寄りがたい雰囲気になることも。

-

ベージュの色彩心理

ナチュラルな、安らぎ、家庭的な、平凡な

ベージュはナチュラルで人に安らぎを与え、インテリアにも取り入れやすい万能な色。ただし、家庭的すぎて平凡な印象になってしまう場合もあります。

色彩心理と性格の関係

色彩心理と性格には密接なかかわりがあります。

人は無意識に色彩心理の影響を受けながら生活しているので、持ち物の色はもちろん、「好きな色」や「嫌いな色」にもその人の性格やその時の気分が反映されるのです。

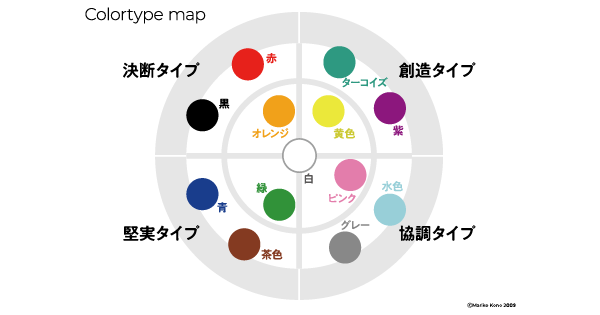

色彩心理の持つキーワードを人の気質へ置き換えたカラータイプ理論に基づき、色ごとのキーワードをご紹介します。

黒気質の人の特徴

孤独/独立心/完璧主義/威厳

赤気質の人の特徴

ドラマチック/スピード/決断力/目立ちたがり

オレンジ気質の人の特徴

チャレンジ/仲間意識/社交性/リーダーシップ

紫気質の人の特徴

個性的/美意識/精神性重視/ミステリアス

ターコイズ気質の人の特徴

洗練/アンチルール/クリエイティビティ/新規性

黄色気質の人の特徴

フレンドリー/マイペース/ユーモア/知識欲

グレー気質の人の特徴

控えめ/おとなしい/用心深い/デリケート

水色気質の人の特徴

思いやり/気配り/謙虚/サポート

ピンク気質の人の特徴

やさしさ/依頼心/甘え上手/外見美

茶色気質の人の特徴

堅実/品質重視/信頼/現状維持

青気質の人の特徴

信用/ストイック/冷静/常識的

緑気質の人の特徴

おだやか/安定/平和主義/バランス

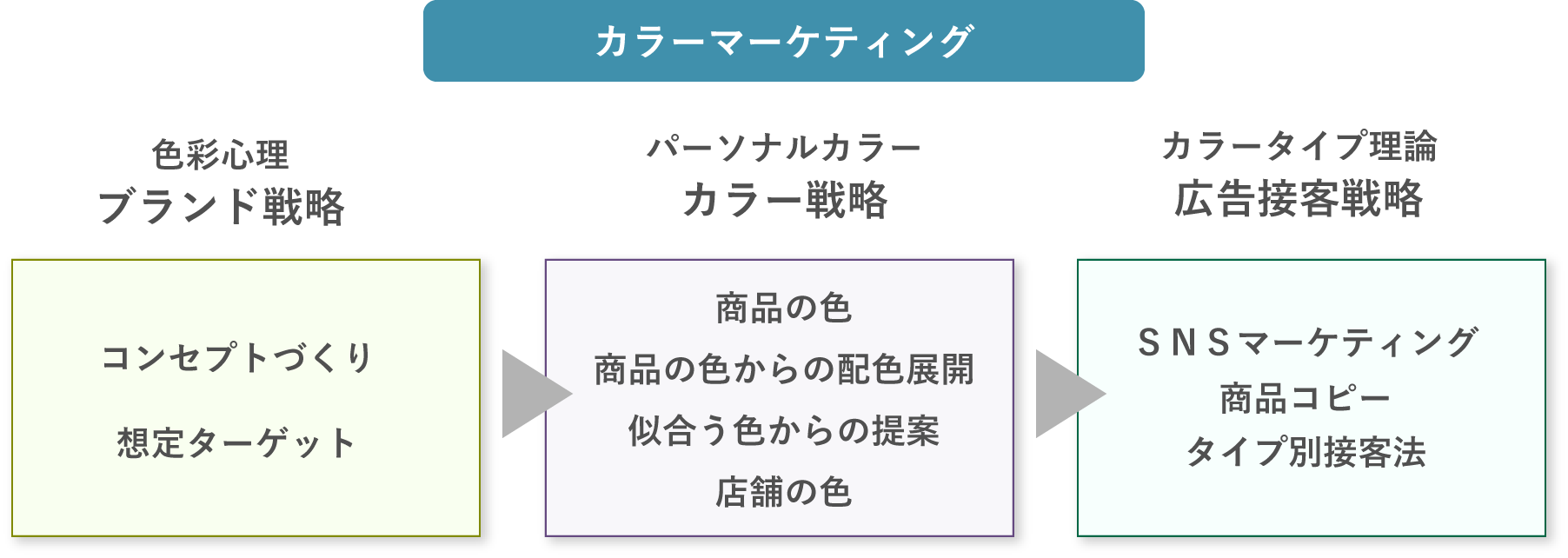

色彩心理学を実践に使うカラーマーケティング

色彩心理学の基本的な知識や性格とのかかわりについてご紹介しました。

さらに色彩心理学を実践の場で活用するのがカラーマーケティングです。

色彩舎が提案するカラーマーケティングとは、色彩心理を使ったブランド戦略、パーソナルカラーを用いたカラー戦略、

カラータイプ理論を活用した広告接客戦略です。