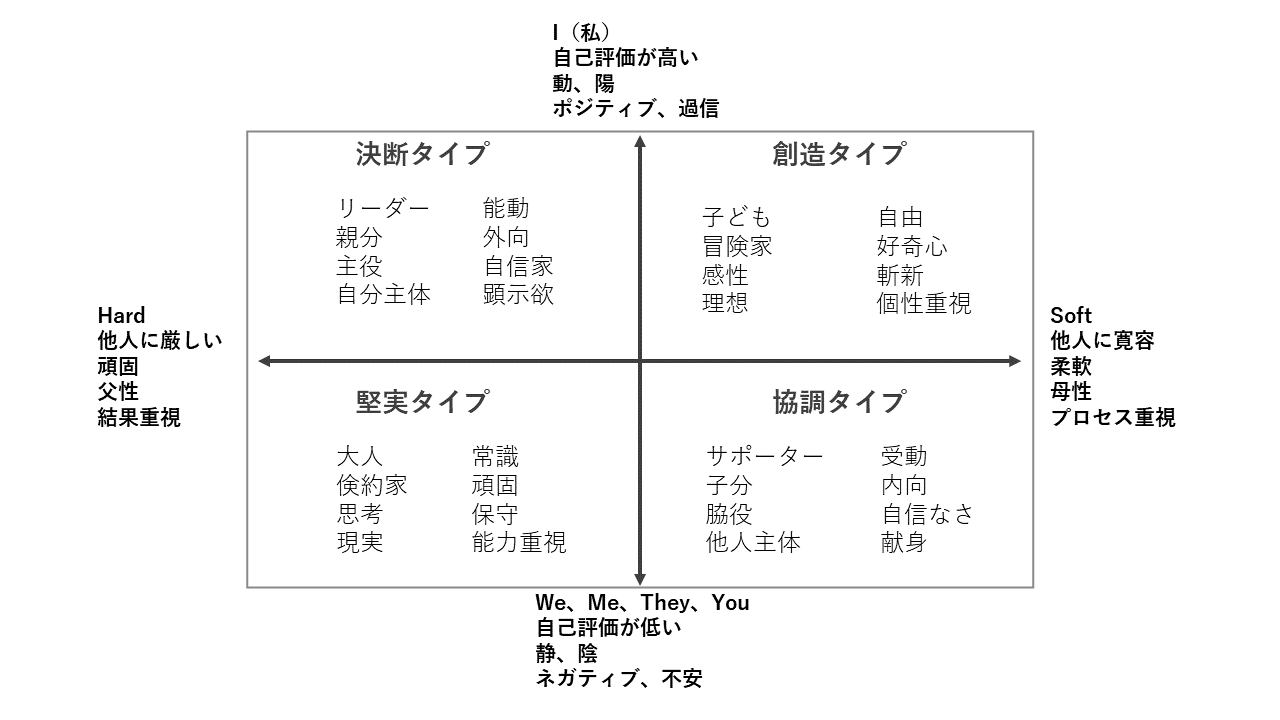

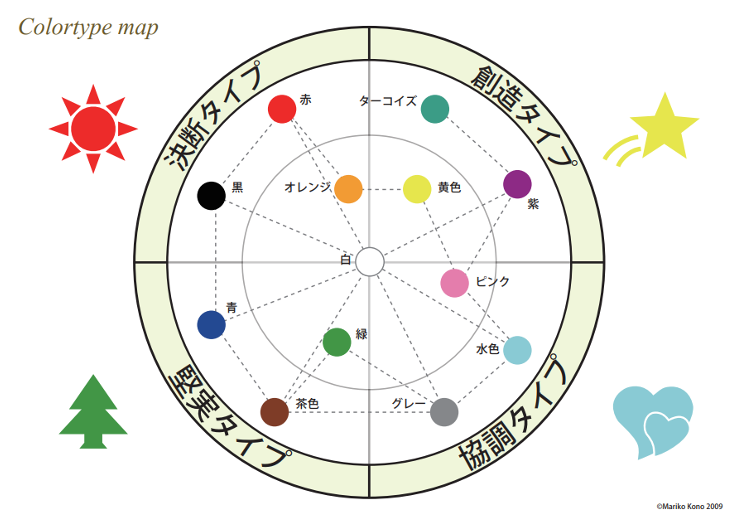

カラータイプ®とは

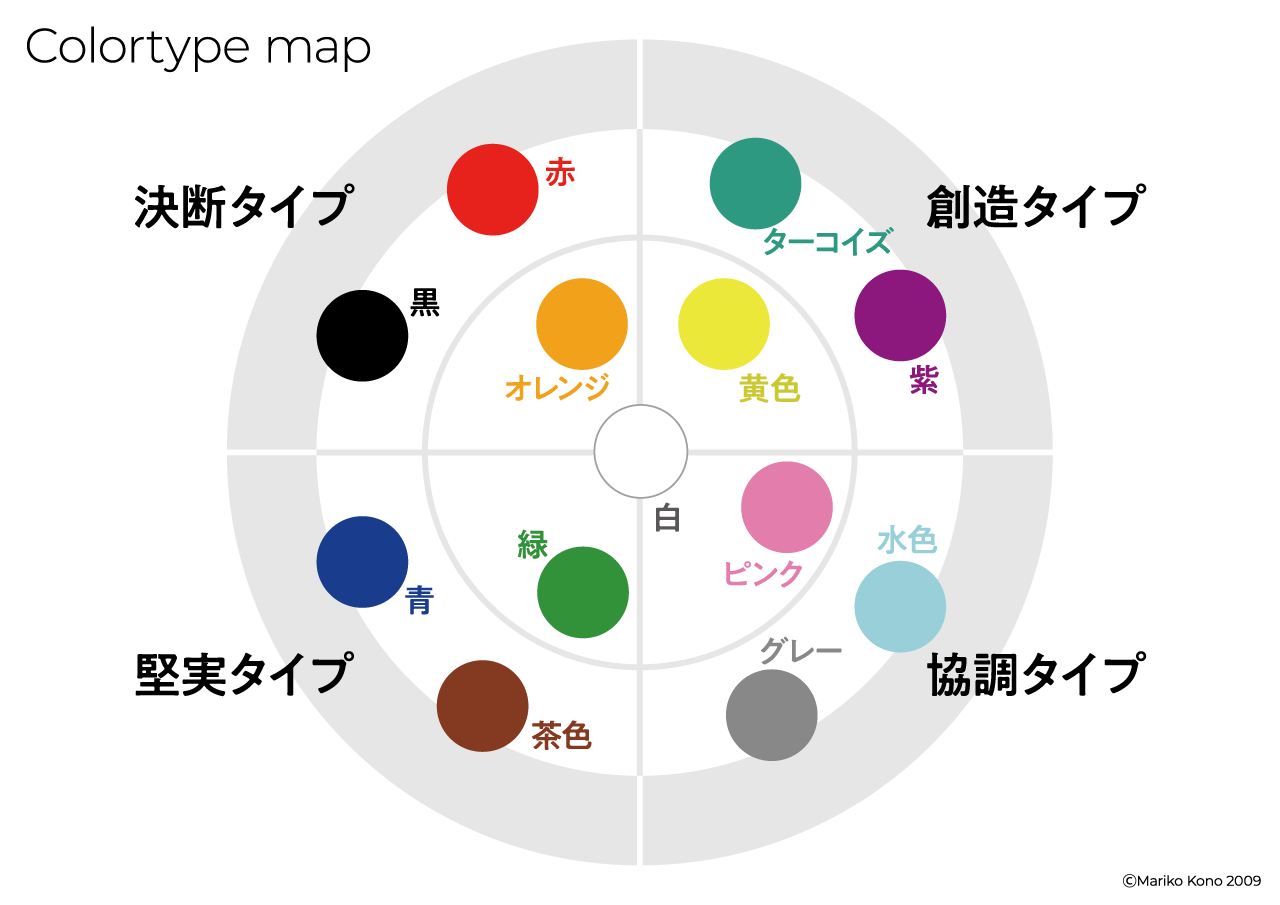

色彩心理を元に、独自の観点や研究を重ね2009年に開発された性格タイプ分け理論です。

13の色で個人の資質を表すことができ、さらに色の点数により

決断タイプ、創造タイプ、協調タイプ、堅実タイプの4つのタイプに分類することができます。

「カラータイプ®」特許庁商標登録5290696号

カラータイプ理論®開発者 河野万里子

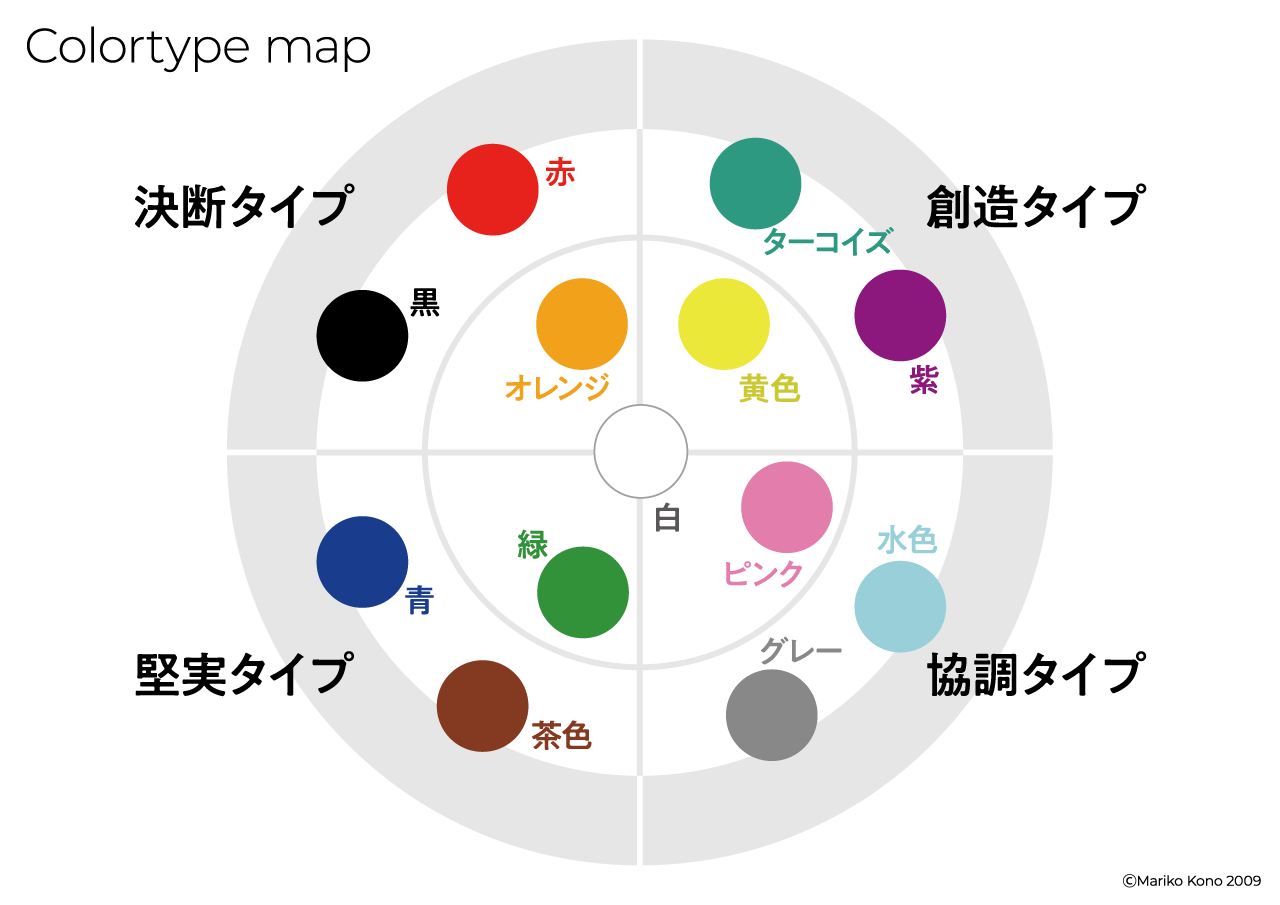

自分で決めたい決断タイプ

決断タイプの色は「黒」「赤」「オレンジ」です。

配色に強さがあり、スピード感もあるダイナミックな印象です。

この色を好んで身につける方は、その気質を内に秘めた人です。

見た目の印象はインパクトがあり、華やかで目立つ存在。

自分の考えをしっかりと持っています。

個性を打ち出したい創造タイプ

創造タイプの色は「紫」「ターコイズ」「黄色」です。

独特の空気を醸し出している個性的な人で、

メガネや靴なども一風変わったデザインです。

人の評価や流行は関係なく、自分のアンテナで欲しいものを探して、

ピンときたら買います。

マイペースで行動しますが、感性が合う人はとても大切にします。

共感してほしい協調タイプ

協調タイプの色は「グレー」「水色」「ピンク」です。

おだやかで協調性があり、いつも人のことを気にかけている心やさしい人です。

いつも誰かと寄り添っていたいのです。

女性らしいファッションや、小さめのキラリと光るアクセサリー。

パステルカラーや中間色を好み、やさしさ、柔らかさに惹かれます。

実用性重視の堅実タイプ

堅実タイプの色は「茶」「青」「緑」です。

この色を好む方は、しっかり者で安心感があります。

フレンドリーではありませんが愛情深く、

いったん信用するとつきあいは長く続きます。

ファッションの特徴は、革製品や自然素材が多いこと。

カーキやベージュもこのタイプ。

変化を嫌うので、伝統柄やスタンダードでかっちりしたデザインを好みます。

カラータイプ®の沿革

| 2009年 |

カラータイプ®理論開発 商標登録 |

| 2009年 |

カラータイプインストラクター協会創業 |

| 2014年 |

一般社団法人カラータイプ協会設立 |

| 2017年 |

カラータイプ®理論の論文発表スタート

|

| 2023年 |

日本マーケティング学会にて「カラータイプ研究会」発足

|

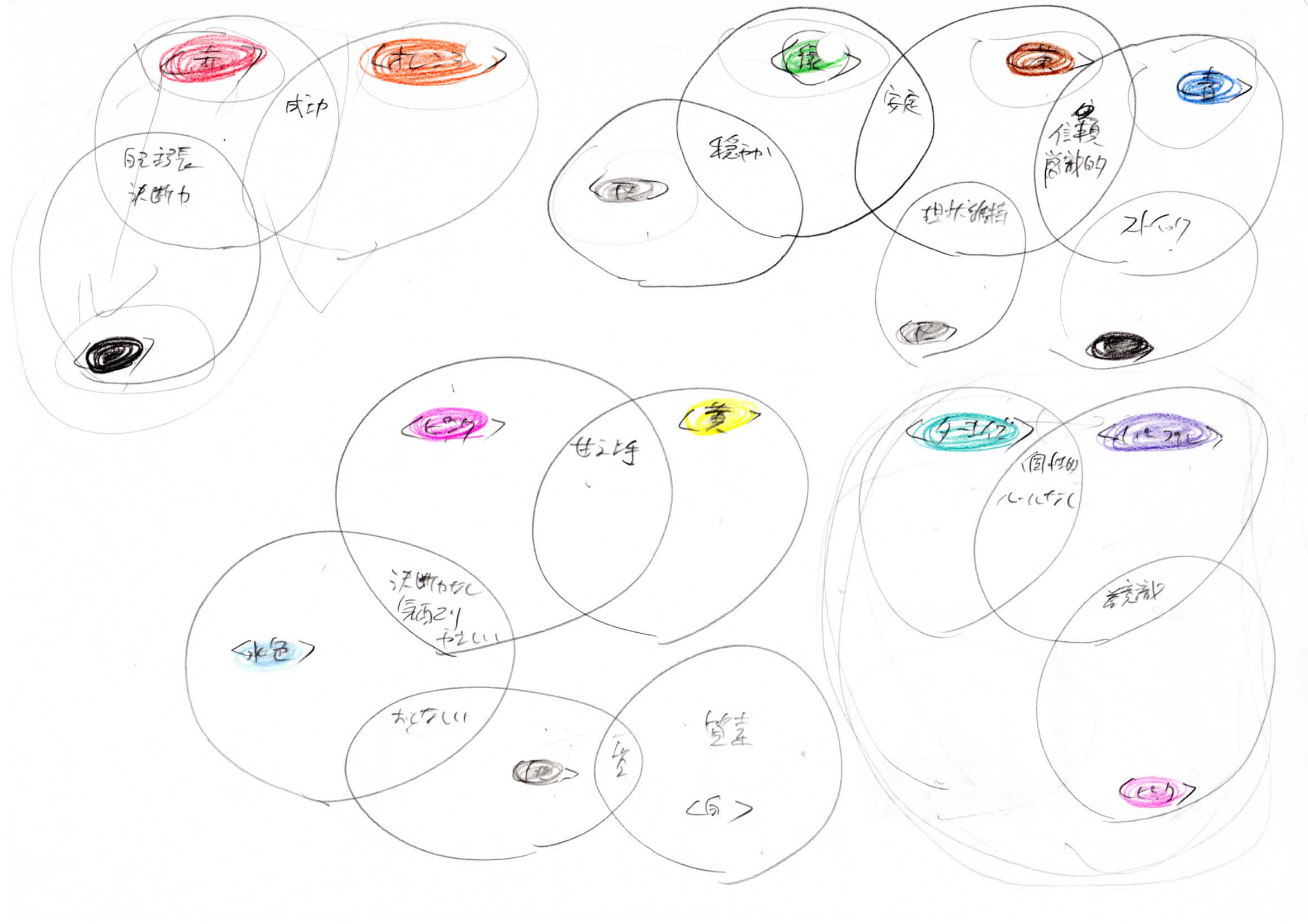

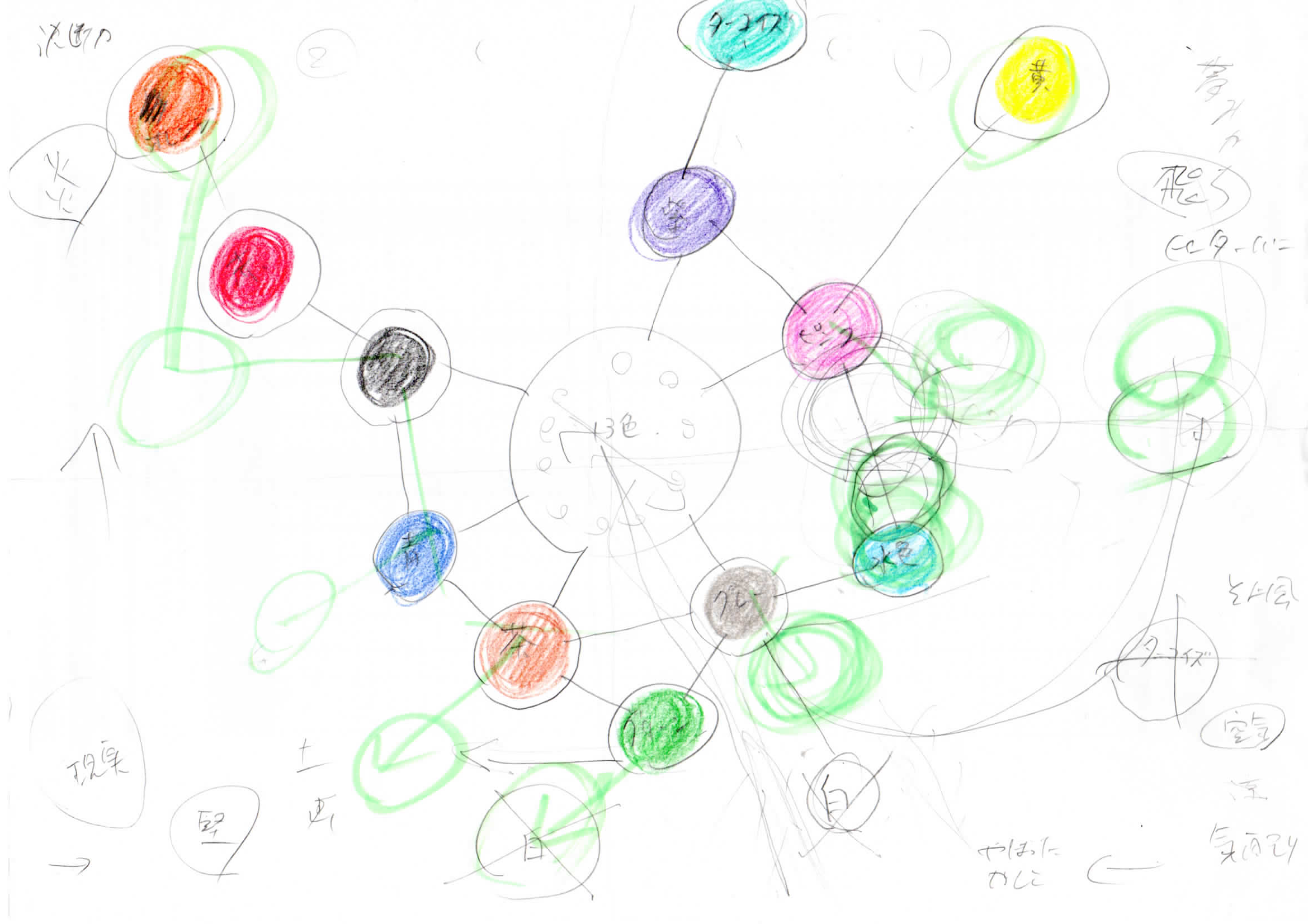

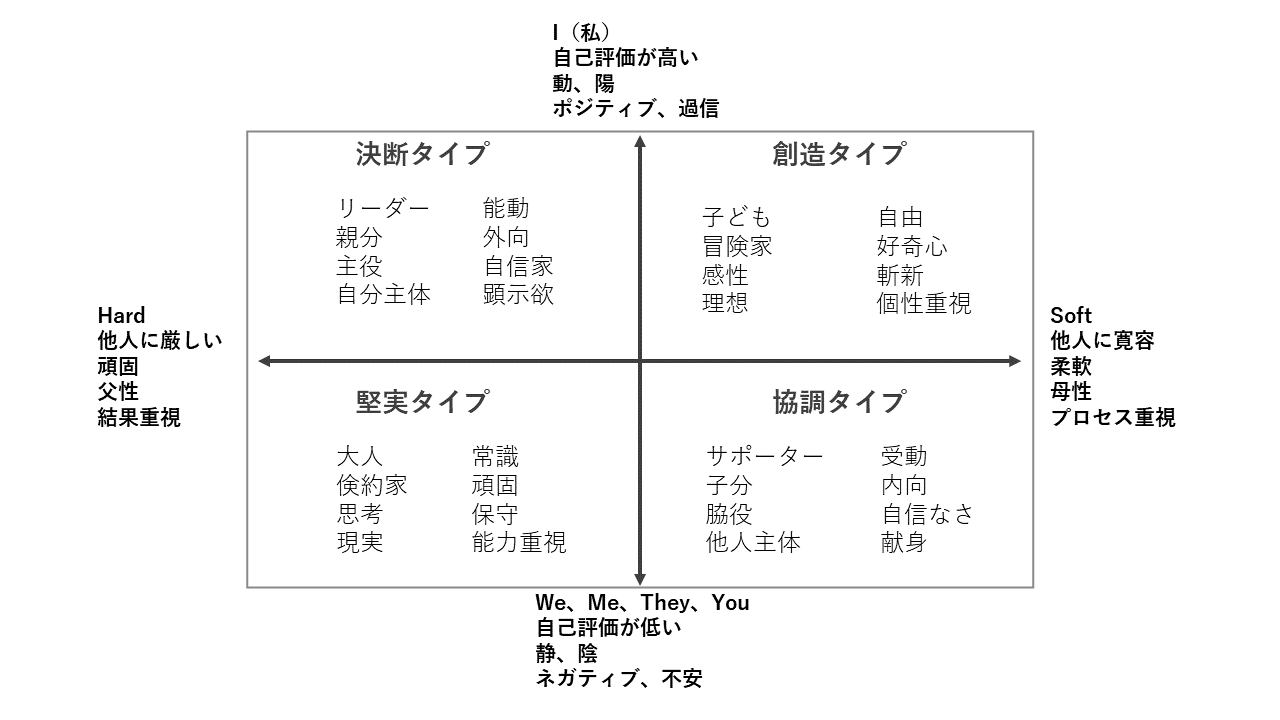

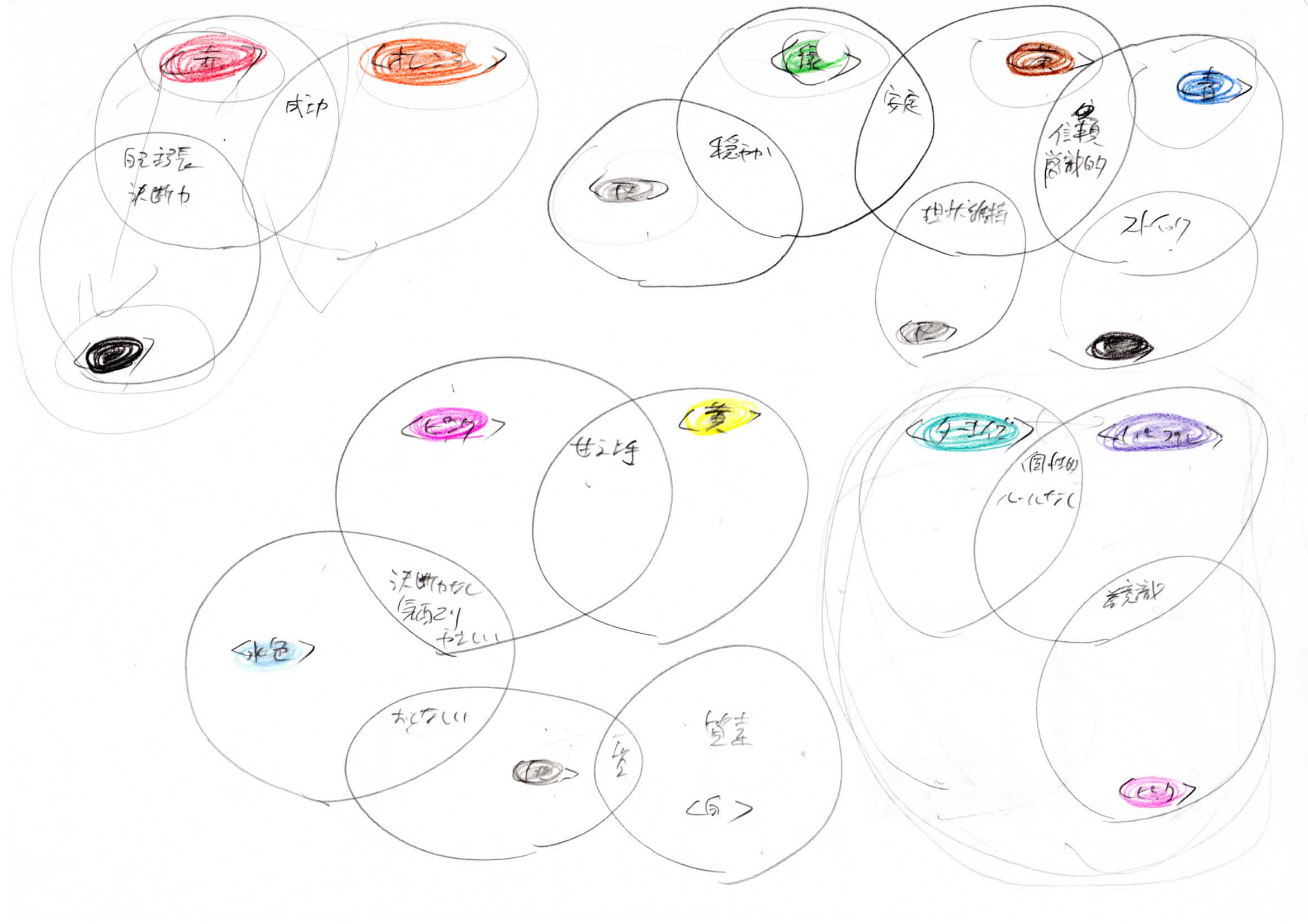

カラータイプ®マップ開発プロセス

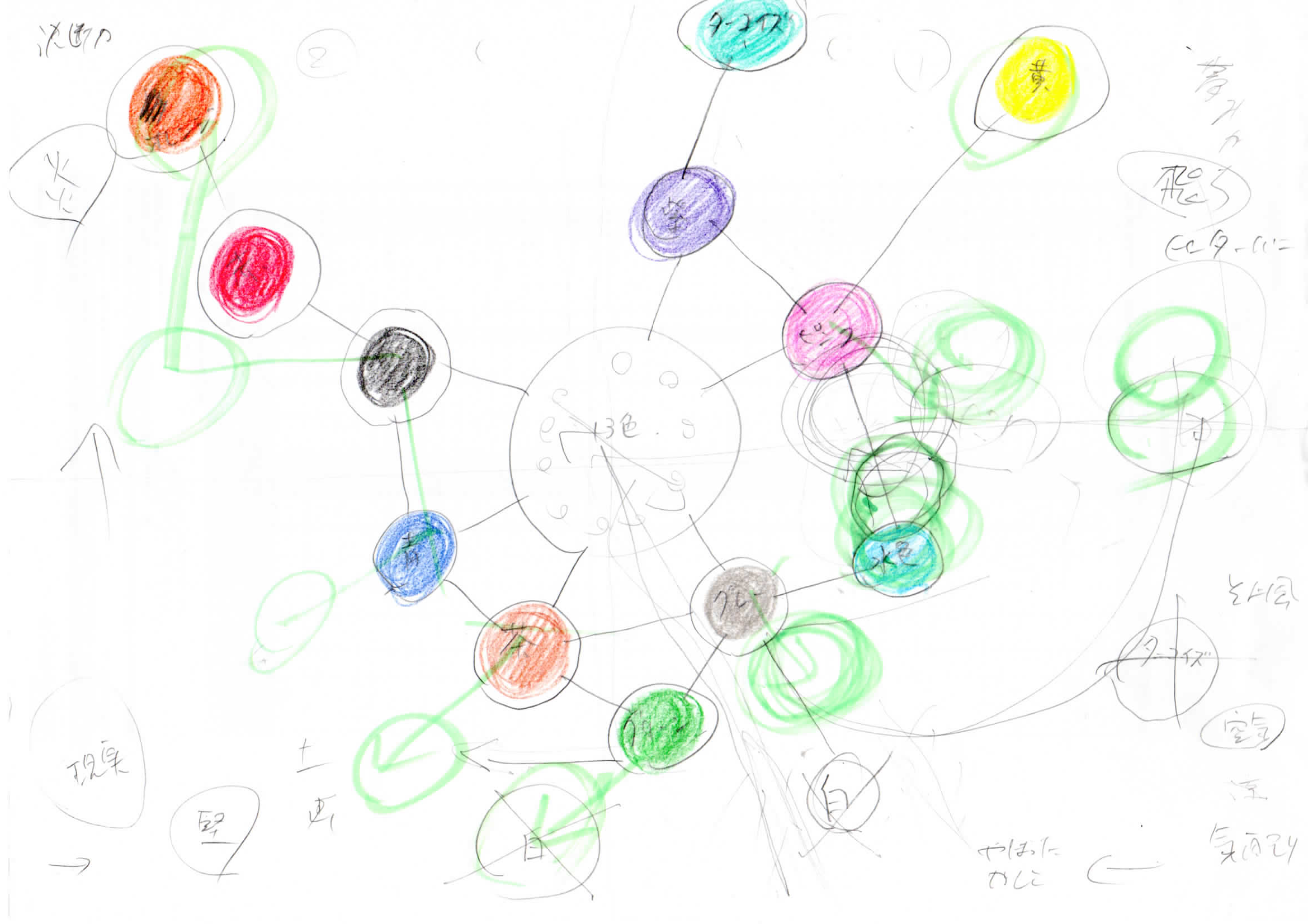

カラータイプマップ開発のためのスケッチ(1)

(2008年6月頃 河野万里子作成)

カラータイプマップ開発のためのスケッチ(2)

(2008年8月頃 河野万里子作成)

カラータイプ®マップのデザインについて

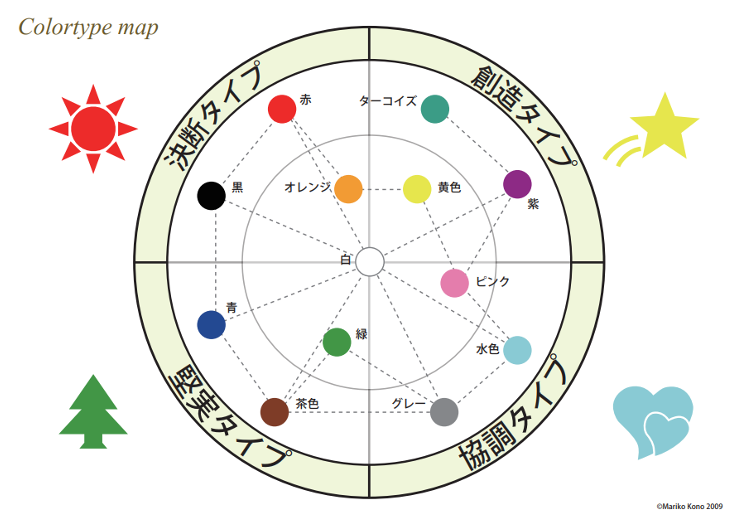

カラータイプ®マップについては、旧デザインと新デザインの2種類があります。

下記デザイン以外の類似品については、カラータイプマップとは一切関係がございません。

旧デザイン

2009年〜現在までの使用

新デザイン

2020年〜現在までの使用

カラータイプ®開発秘話

カラータイプ®理論開発者 河野万里子

カラータイプ®理論開発者

河野万里子のプロフィールについてはこちらから

カラータイプ®理論開発と協会発足について

色彩心理の先駆けであるゲーテは「黄色は近くに見え、青は遠くに見える」と言っています。

この色彩心理を軸とした使いやすいツール開発を行ってきました。

色彩理論の「色相環(※)」では、黒と赤は無彩色と有彩色として隣り合うことはありません。

しかし、共にインパクトの強い色で、心理的には近い色といえます。そこで色彩心理の観点から、

色どうしの相関関係を表現した「カラータイプマップ」を2009年につくり、協会を立ち上げ、

カラータイプを使って活躍するインストラクターさんたちをたくさん排出して参りました。

※色相環:色の相違を円環状に順序立てて並べたもので、色を体系化して説明する時に用いる。

カラータイプ®理論を開発した理由

私は起業してからずっと色彩検定やパーソナルカラーなど、カラー(色)に関わる講師業をしてきましたが、

具体的にカラーコンサルティングを行う場では、それだけの知識では足りないと感じていました。

例えば、色彩心理で「赤色のイメージは情熱的」といった知識を披露しても、それだけではビジネスの現場に

落とし込むことが難しい。その赤をどの場面で、誰に提案するのかという観点が必要なのですが、

目の前のお客様にその「赤」をどう提案するのか?というコンサルティングの部分がありませんでした。

色相、彩度、明度などの色の知識だけでは、目の前の人にカウンセリングはできません。

そこでそこを補うカラーツールを開発する必要があったのです。

カラーコーディネーターの社会的地位向上を目指して

自分自身がカラーコンサルタントとして働くと同時に、「カラーコーディネーター」という肩書を持つ人からは、

「カラーの資格だけを取って全く仕事になっていない」という相談をたくさん受けていました。

私が仕事を始めた当時は今のように色彩の重要さは世間から理解されておらず、

「カラー」の社会的地位が低いことは、毎日名刺交換する相手の反応で否が応でもわかりました。

例えば、製薬会社の人に「カラーについて一度プレゼンをさせて欲しい」とお願いしたところ、

「僕の趣味だと思われてしまうので、仕事時間中ではちょっと……」と口を濁される。

「カラーコーディネーター」の名刺を出すと、「何それ?そんなので仕事になるの??」という露骨かつ素直な反応。

「カラー」という素晴らしいツールが、うまく伝わらないこと、

未熟なカラーコーディネーターによって世の中に認知されていない。

未これをすごく勿体ない、どうにかしたいという使命のようなものを感じ、この打開策を考える日々でした。

これを解決するのは、ひとりひとりが個人戦で頑張ってもどうにもならない。

もっと組織で!共通のツールで!という強い思いでした。

「誰にでも伝えられる色は何か?」

「カラーの仕事を100%認知・使用してもらえるにはどうしたらいいか?」

を日々考え、2009年に生み出したのがカラータイプ®とカラータイプインストラクター協会です。

カラータイプ®理論開発プロセス

カラータイプ®理論を開発するにあたり、特に「色彩心理講座」から大きなヒントを得ました。

「黄色を嫌いと言う人は、ふざけて子供っぽい人のことを苦手と言うな」

「ピンクのワンピースを着て、携帯に黄色のマスコットやストラップをつけている人は、

20代後半でも自分の部屋にキャラクターグッズがあると言った」など。

「この色を持つ人はこのような言葉を発する」

「この色を好きだという人は〇〇の時計をしている」

「この色を嫌いだと言った人は〇〇のような人を苦手だと言っている」

という法則性のようなものが頭の中で自然とでき上がっていました。

これをもっと整理して「視覚化」すれば、何か特別な能力のある人だけがアドバイスできるのではなく、

教育されたインストラクターが正しくツール(カラータイプ®マップ)を使って、

個人の能力に頼らない安定したコンサルティングサービスができるカラータイプ®マップを制作しました。

カラータイプ®マップができた時は、これは間違いなく世の中のお役立ちに使えるツールになると確信しました。

カラータイプ®理論の発展と可能性

カラータイプ理論が開発されて15年以上が経ちました。

その中で多くの有識者の方たちのお力を借りて、様々なテーマでの論文を発表することが出来ました。

今ではカラーが日常的に意識されるようになり、この流れの中でますます、カラーはその需要性を増していくでしょう。

このカラータイプ®理論がそこにお役立ちできればと願っています。

「カラー=個性」の応用は無限大です。